【就活生向け】5分で読める、関東大手私鉄9社の共通点と違いを解説

今回は、決算短信シリーズでも解説した中から関東大手私鉄9社について、就職活動をするにあたり押さえておきたい共通点や違いについて簡単に解説します。

詳しい解説は個別の企業の記事がありますので、気になった方はぜひそちらの記事も参照ください!

関東大手私鉄9社って?

今回取りあげるのは、東武鉄道、西武鉄道、京成電鉄、京王電鉄、小田急電鉄、東急電鉄、京浜急行電鉄、東京地下鉄、相模鉄道の9社です。

なおこの「大手私鉄」はいずれも一定程度の経営規模がある企業ばかりですが、歴史的な経緯やその性質から東京都交通局や首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス線の運営会社です)といった鉄軌道事業者は入っていません。

学生のみなさんには、あくまで枠組みの一つとして考えていただければと思います。

就活するなら押さえておきたい、関東大手私鉄の共通点

①事業領域の広さ

大手私鉄9社の共通点のひとつは、事業領域の広さです。

グループとして、不動産、流通、バスといった定番事業をはじめ、他にもホテル、レジャーといった幅広い事業を手掛けています。

もっとも、これは関東大手私鉄に限った話ではなく、関西大手私鉄やそのほかの私鉄にも同じことで、私鉄共通の特徴と言えるかもしれません。ともあれ、関東の大手私鉄の中で事業領域の広さにおいて代表的なのは東急電鉄です。

営業収益において、東急百貨店や東急ストアといった小売事業などが含まれる生活サービス事業が5割超を占める一方で、鉄道事業が含まれる交通事業のセグメントは約2割です。

特に総合職採用においては、大手私鉄各社について「鉄道一本」のイメージで捉えていると、採用選考や入社後のギャップに苦しむことになろうかと思います。

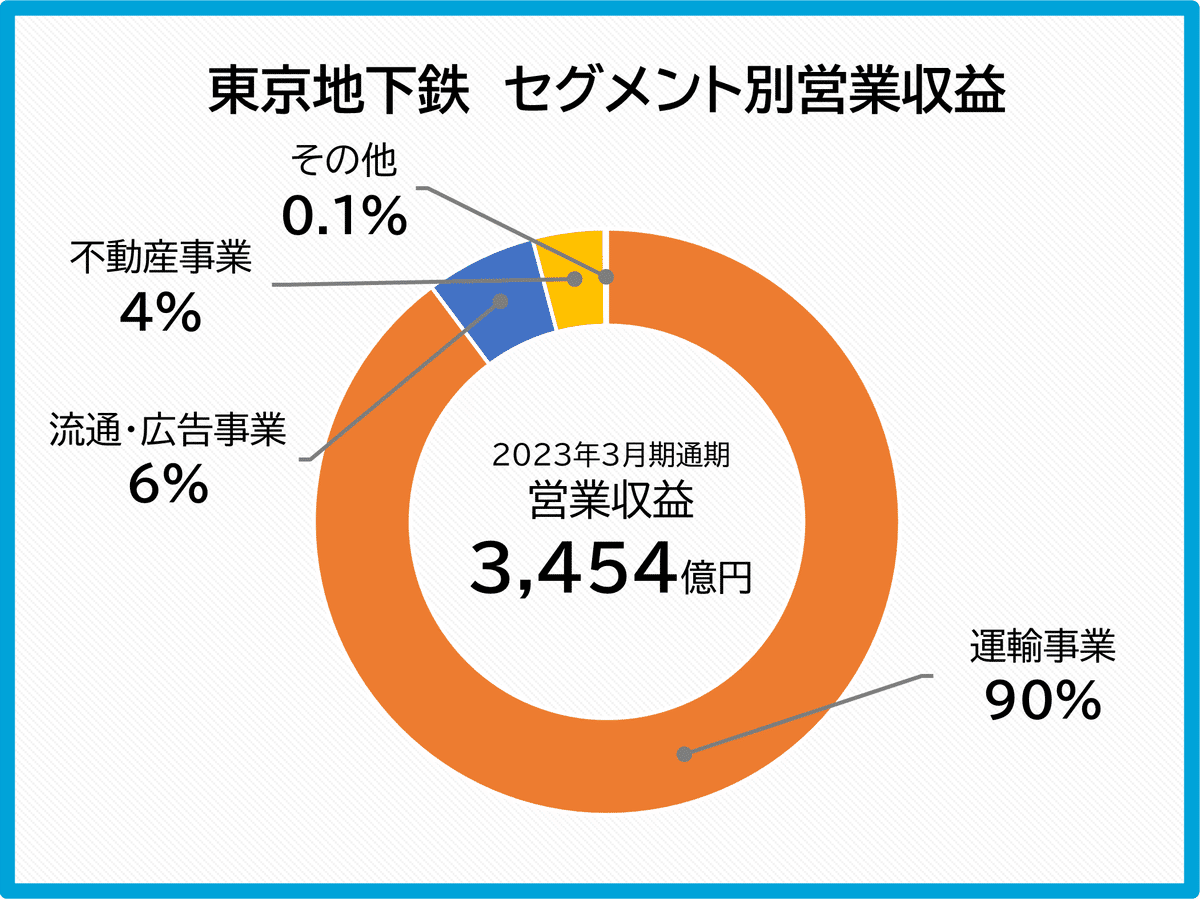

なお、大手私鉄の中でも東京地下鉄(東京メトロ)は異色の存在であり、運輸事業が営業収益の大半を占めています。これは、 同社が2004年まで帝都高速度交通営団(営団地下鉄)という特殊法人だったことによるものです。

ちなみに、鉄道事業以外の事業展開に制限のあった日本国有鉄道(国鉄)をルーツにするJRでは、JR九州を除くほぼすべての鉄道事業者で鉄道が営業収益の中心です。JRと私鉄の違いに関しては以下の記事でも取りあげていますので、ぜひ参考にしてみてください。

②安定感

鉄道は社会インフラに位置づけられていることもあって、その安定感は大きな魅力の一つです。コロナ禍という想定外の打撃こそありましたが、各社とも輸送人員は底を打って回復傾向にあります。

近年は電気代の高騰といったマイナス要因があり、また長期的には人口減少のリスクがあるのも事実ですが、都市部における鉄道事業が今すぐ立ち行かなくなり、大手私鉄各社の経営がピンチに陥る可能性は比較的低いものと考えられます。

現状では各社とも新卒採用を取りやめるような動きもなく、この安定感は、就職先を探す側として非常に魅力的であると考えられます。

③他社路線との相互直通運転

長年自社内で運行が完結していた相模鉄道(相鉄)が、2019年にJRとの相互直通運転を、2022年には東急(および東急と接続する4社局)との相互直通運転を開始したニュースを覚えている方は多いでしょう。

関東大手私鉄9社は、いずれも他社との相互直通運転を行っています。

これは、関東大手私鉄の多くが山手線に接続する駅を都心側のターミナルとしており、山手線より内側のエリアへのアクセスを地下鉄へ乗り入れる形で実現していることからきています。

都営浅草線を介して相互直通運転を行っている京急と京成のように、地下鉄を介して大手私鉄どうしで相互直通運転を行っている例もあります。

自社路線では完結しない人の流動に対応することで、乗客の増加やサービス改善につなげていることは押さえておきたいポイントです。

違い

鉄道に関係するグループ会社の存在・キャリアとの関わり

JR各社のグループには、駅係員や車両整備、アテンダントといった業務を担っている企業があります。JR東日本グループでいえば、それぞれJR東日本ステーションサービス、JR東日本テクノロジー、JR東日本サービスクリエーションといった企業がそうです。

関東大手私鉄においても、同じような仕組みを採用している企業はあります。

たとえば東武グループにおいては、駅での業務を担う東武ステーションサービス、鉄道車両のメンテナンスを担う東武インターテック、といった企業があります。東京メトログループにおいても、駅業務の一部を担うメトロコマースがあります。

一方で、駅業務や車両整備を直営で行っている例や、かつては駅業務を子会社に委託していたものの再び直営に戻した例もあり、ここは関東大手私鉄各社の間でも違いが出ます。

鉄道会社の業務は多岐にわたるため、輸送の現場だけでなく、街づくりや不動産、商事など様々な業種に事業を展開していく中、全く畑違いのところに異動する可能性もあります。

そのため、むしろ土木系や電気・通信などの専門職だけを追求したいと思っていた生徒は、あえて鉄道会社本体ではなく、現場職専門のグループ会社に就職したというケースもありました。

このように、関東大手私鉄各社の間でも、担う可能性のある業務には鉄道会社ごとに違いがあります。自分が目指す分野が決まっているのならば、鉄道会社本体ではなくグループ会社を目指すという選択肢もあります。

志望する会社や採用形態を決めるにあたっては、自分がどのようなキャリアを築いていきたいのか――様々な領域で活躍していきたいのか、駅の現場で働き続けたいのか、専門職を追求していきたいのか――を、よく考えましょう。

なお、グループ内に別の鉄軌道事業者が存在するパターンもあります。西武グループ内に伊豆箱根鉄道や近江鉄道があり、京王グループ内に高尾登山電鉄や御岳登山鉄道があり、といったような例がそれです。

鉄道以外で有名なところでは、あの東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドも、京成電鉄が株主の約20パーセントを保有する持分法適用関連会社です。

このオリエンタルランドは特殊な例ですが、鉄道会社本体だけではなく、そのグループにある企業や関連企業にも目を向けることで、自身の興味関心や得意分野により適した会社が見つかるかもしれません。会社選びをする際には、ぜひ視野を広げてみてください。

どこで働くか――路線長と営業エリア

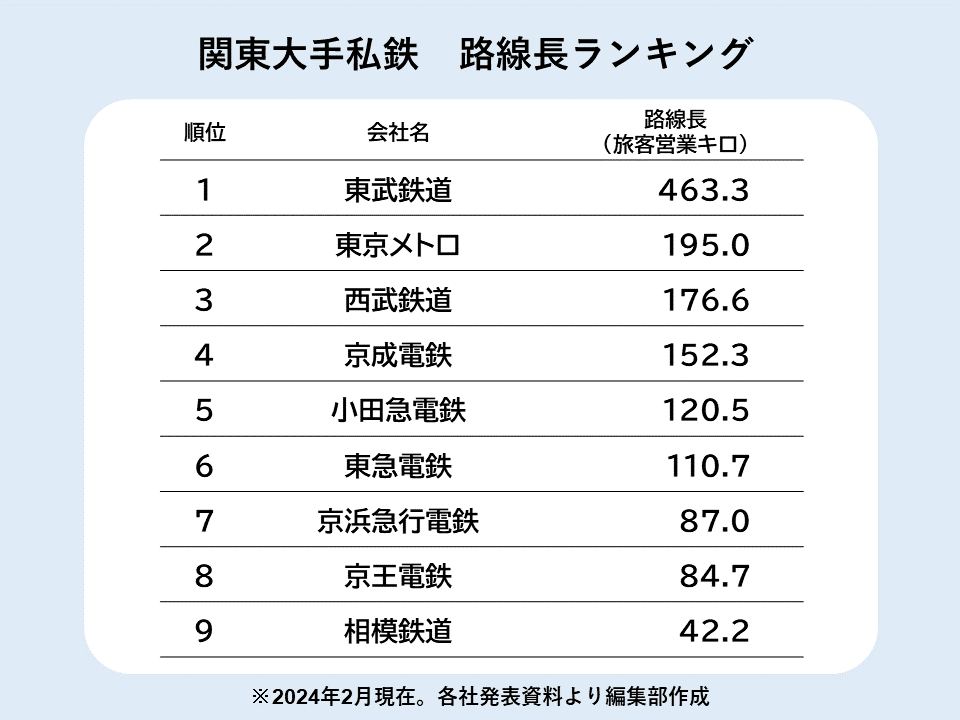

おなじ大手私鉄といえど、路線長にはかなりの差があります。

1都4県にまたがる範囲に路線を持つ東武鉄道は別格にしろ、路線の大半が東京23区内にありながらも高密度で路線を展開する東京メトロ、郊外にまで路線を延ばす西武鉄道や京成電鉄、小田急電鉄の各社は比較的路線長が長いです。

一方、路線網がシンプルであったり、都市部でほぼ完結したりする京王電鉄や相模鉄道では路線長が短くなっています。

基本的には保有する鉄道路線の沿線が勤務地となる以上、「どこで働きたいか」ということを考えたとき、路線の営業エリアは会社選びにあたって考慮に入れるべきポイントだといえるでしょう(もちろん、事業によって例外があることは考慮に入れる必要はあります)。

まとめ

この記事が役に立ったと思ったり、他の人にも見てほしいと思ったら「スキ」やSNSでのシェアをお願いします!

また、「鉄道就活応援隊」のnoteでは、この記事の他にも鉄道業界を志望するにあたって役立つ知識をまとめた記事を掲載しています。ぜひご覧ください!

そして鉄道就活応援隊ではX(Twitter)アカウントも運営しています。主な内容は、そのときどきのニュースや過去の記事の紹介などです。noteの更新も通知しているので、あわせて見るとより便利です。

ぜひフォローしてください!

文章および特記のない写真:交通新聞社

※記事中の情報は、この記事を公開した当時のものです。