オンライン購入の普及と決済手段の多様化、そしてMaaSの実現へ――大手民鉄におけるインターネットを活用した乗車券サービス

就活生のみなさんにとっても要注目で、鉄道業界において旬なテーマの一つが、乗車券サービスの進化・多様化です。

大手民鉄各社では、インターネットでの特急券・指定券の予約や、交通系ICカードの利用が広く普及しています。また、近年では決済手段の多様化が進み、クレジットカード等によるタッチ決済や、QRコード決済による乗車券サービスが登場。それらと関係して、鉄道会社や交通手段の壁をこえるMaaSの実現に向けた動きも見られます。

今回は、鉄道ジャーナリストとして書籍や雑誌での執筆を中心に活動する梅原淳さんが執筆し、『JRガゼット』2024年4月号に寄稿いただいた記事を一部編集・転載して、大手民鉄における乗車サービスの進化と多様化についてとりあげます。

それではどうぞ!

1.紙からデジタルへ――急速に進化し多様化していく乗車券サービス

大手民鉄とインターネットを活用したきっぷのサービスとの関係は深く、長い。座席指定車両を連結した特急列車を運転している鉄・軌道事業者が多く、早くからインターネット予約サイトを立ち上げ、チケットレスへの対応も早かったからだ。

表1は大手民鉄におけるインターネットを活用した特急券・座席指定券等の状況をまとめたものである。筆者が調べた限りでは、京成電鉄、小田急電鉄、近畿日本鉄道の3社が最も歴史が長く、各社とも2001年にサービスを開始している。これらのうちのひとつ、京成電鉄のインターネット予約サービスは当時「空港アクセスナビ@京成」と称していた。

PCにインストールされたブラウザソフトでアクセスするシステムのほか、NTTドコモのフィーチャーフォン、俗にガラパゴス携帯電話向けのインターネットサービスとなるiモード版も用意されていた点が懐かしい。

さて、インターネットを活用した乗車券発券サービスについては、特急券や座席指定券と同時に購入するものを除いては、近年まで普及していなかった。

代わりに関東9社ではPASMO、名古屋鉄道ではmanaca、関西5社ではPiTaPa、西日本鉄道ではnimoca といった交通系ICカードが主として用いられるようになったのは、ご存じのとおりだ。交通系ICカードにはクレジットカードによるチャージ機能も加えられ、キャッシュレスの流れにも乗り、この状態は今後しばらくの間も続くのではと思われてきた。

しかし、決済手段多様化の波は大手民鉄にも押し寄せる。2010年代後半になると、インバウンド客と呼ばれる海外からの観光客が増え、大手民鉄のなかでもとくに国際空港や名だたる観光地へのアクセス路線を多くのインバウンド客が利用するようになった。

こうしたインバウンド客の移動に交通系ICカードでも対応はできるものの、やはりデポジットのわずらわしさが嫌われ、あまり活用されなかったように見受けられる。

また、クレジットカードに対応した自動券売機が増えたとはいえ、海外発行のクレジットカードが使用不可という機種も多く、キャッシュレス化は進んでいなかったのが実情だ。

交通系ICカードによる決済手段の集約に不便さを感じていたのは、インバウンド客だけではない。国内在住の旅客にとってもたとえば、首都圏から京阪神圏へと移動したとたんに普段用いているPASMOではオートチャージができなくなり、不便を感じた人も多かった。

交通系ICカードが残額不足となり、自動的にチャージされないとなると、自動券売機や自動精算機で現金によるチャージに頼るほかない。

また、さまざまな乗り物を組み合わせた企画乗車券は依然として紙のきっぷとして発売されており、現金でしか買えないとか、自動改札機を通ることができないといったわずらわしさが残っていた。

こうした状況を打開するため、国土交通省は2019年の4月にスマートモビリティチャレンジを立ち上げる。IoT(もののインターネット化)やAIを通じて、移動に関する課題の解決や地域の活性化を目指して音頭を取り、管轄する鉄・軌道事業者に協力を求めることとなった。

スマートモビリティチャレンジは、MaaS(Mobility as a Service、サービスとしての移動)という名で一般化され、現在急速に普及している。

MaaSの理念を最初期から具体化させた鉄道会社は、大手民鉄の一員である小田急電鉄である。同社は2019年10月30日から、MaaSアプリのEmot(エモット)のサービスを実証実験という形態で、沿線の新百合ヶ丘エリアと新宿エリアとで開始したのだ。

ただし、サービス開始時には、肝心の小田急電鉄の企画乗車券をインターネット上で購入できなかった。これは、同年秋の台風19号で箱根の交通機関が長期にわたって運転を見合わせた影響によるもので、技術上の理由からサービスが実施されなかったのではない。

現在はデジタル箱根フリーパス、デジタル江の島・鎌倉フリーパスなど、同社の路線を含めた企画乗車券が容易に購入できるようになった点を申し添えておこう。

2.非接触型決済機能「タッチ決済」とスマホに表示する「QRコード決済」の新潮流

決済手段多様化のもうひとつの潮流は、クレジットカードやデビットカード、プリペイドカードの持つ非接触型の決済機能を用いたタッチ決済である。

触っていないのにタッチとは紛らわしいが、要は交通系ICカードと同様にICカードに内蔵のICチップが、同じく内蔵されたアンテナコイルを通じて、自動改札機に装着されたカードリーダーに近づけることで、必要な金額が後日引き落とされる仕組みなのだ。

さて、いままで説明したタッチ決済を大手民鉄で最初に導入したのは、南海電気鉄道だ。同社は2021年4月3日から、一部の駅の自動改札機にVisaのタッチ決済が可能なカードリーダーを新たに取り付け、Visaのタッチ機能付きのクレジットカード、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードを自動改札機にかざせば入出場可能な仕組みを構築した。

いま大手民鉄で最初にと記したが、実は日本の鉄道でも初の試みである。同社は同時に企画乗車券や特急券の電子化も進め、スマートフォンに表示されたQRコードを自動改札機にかざすことによって、利用できるようになった。

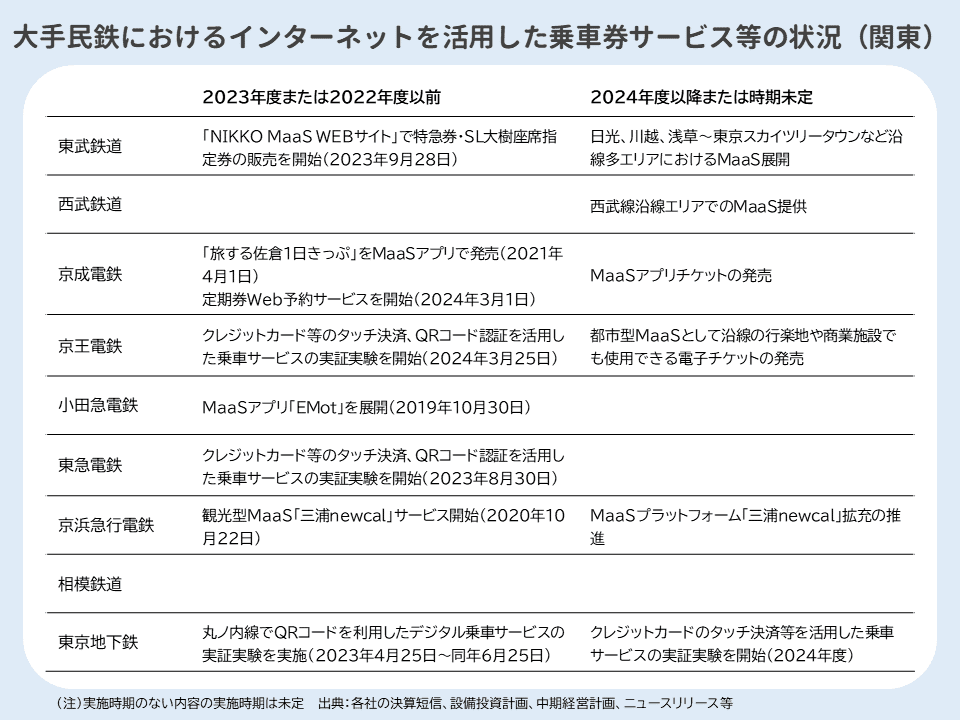

小田急電鉄のMaaS、南海電気鉄道のタッチ決済、QRコードでの利用の開始に触発され、大手民鉄各社では特に2023年度に入ると一気に追随の動きを見せる。その状況は表2・3のとおりだ。いまのところ相模鉄道からは発表されていないが、今後導入することは間違いないであろう。

なお、南海電気鉄道で実証実験が開始されたタッチ決済、QRコード利用とも2021年末までの期間限定での実施と予定されていたが、好評につき延長され、いまでは本格稼働となった。この間、2023年4月20日からはVisaブランドに加え、JCB、American Express、Diners Club、Discoverのタッチ決済にも対応するようになっている。

また、自動改札機のカードリーダーとカード会社の決済センターとの間の通信回線は、通常であれば公衆キャリアの4G–LTE回線を使用していたが、2023年度中に同社の社内ネットワークを通じて、決済センターにデータを送るように切り換えて通信品質の向上が図られた。

タッチ決済は交通系ICカードシステムと比べて処理速度や安定性に課題があったが、南海電気鉄道の取り組みによって今後、タッチ決済は一気に普及しそうだ。

すでに2022年度に導入された西日本鉄道、2023年度の京王電鉄や東急電鉄、東京地下鉄、2024年度の名古屋鉄道や近畿日本鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道とタッチ決済が続々と導入される背景には、通信エラーに伴う懸念が払拭された点があげられるであろう。

ちなみに、交通系ICカードシステムでは、自動改札機自体に内蔵の端末でデータを処理し、残額を引き落とすのが一般的であった。

筆者が開発元のJR東日本に取材したところでは、通信速度の向上やセンターサーバの能力向上により、タッチ決済と同様の仕組みに置き換えられつつあるという。

交通系ICカードシステムとタッチ決済とに差がなくなりつつあるいま、どちらが優れているというよりも必要に応じて使い分けられるようになったのは喜ばしい限りだ。

3.究極の「サービスとしての移動」となれるか、MaaSの進化と未来

さて、表2・3を改めてご覧いただくと、QRコードの利用を前提としたMaaSの本格的な展開はこれからといったところがうかがえる。

大手民鉄のMaaSはどうしても各社のグループに分かれていて、もちろん従来よりは使いやすいが、究極の「サービスとしての移動」には至っていないと筆者は考える。

こうした現状を今後打開するものとして期待されるのがKANSAI MaaSだ。

表3のとおり、このMaaSには近畿日本鉄道、南海電気鉄道、京阪電気鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道と関西の大手民鉄全社が正会員として参画し、ほかに正会員としてJR西日本、大阪市高速電気軌道、準会員には京都市交通局、神戸市交通局などとスケールが大きい。

いまのところは各社それぞれの企画乗車券がWeb上で発売されている段階だが、将来的には全社共通の企画乗車券が販売され、シームレスで良質な移動サービスが実現する日も近いであろう。

梅原淳(うめはら じゅん)

大学卒業後、三井銀行(現:三井住友銀行)入社。その後、月刊「鉄道ファ

ン」編集部等を経て、2000年から鉄道ジャーナリストの活動を開始。書籍

の執筆や雑誌への寄稿を中心に、講義・講演やマスメディアでのコメント

活動、自治体等が行う鉄道に関する調査にも精力的に協力している。合同会

社ウメハラトレイン代表社員。

鉄道就活応援隊編集部より

みなさんには、大手民鉄におけるデジタル乗車券サービスや、決済手段の多様化、そしてMaaSの現況とこれからについて述べられた文章を読んでいただきました。

特急券・指定券については早くからオンラインでの予約・購入が広がっていた一方、乗車券については交通系ICカードが先行して普及した。

交通系ICカードの短所を補えるクレジットカード等のタッチ決済や、QRコード決済は大手民鉄でも広がるとみられる。インバウンド対応だけでなく、国内の利用者にもメリットがある。

現段階においてMaaSの展開は半ばであり、企業グループごとにわかれているが、2023年9月に鉄道会社を横断する取り組みであるKansai MaaSがスタートした。今後に注目。

以上のポイントをしっかりと押さえておきましょう!

また、タッチ決済やQRコード決済による乗車は、大手民鉄以外でも江ノ島電鉄や公営交通の熊本市、鹿児島市などで導入が進んでいるほか、JRでも実証実験が実施されています。

就活生のみなさんとしては、鉄道業界全体で広がりを見せている動きであることも、あわせて押さえておきたいところです。

今回の内容は、運輸交通業の"今"が分かる専門情報誌、『JRガゼット』2024年4月号に掲載された、鉄道ジャーナリストの梅原淳さん執筆「大手民鉄におけるインターネットを活用した乗車券サービス」から内容を一部編集し、転載したものです。

この記事が役に立ったと思ったり、他の人にも見てほしいと思ったら「スキ」やSNSでのシェアをお願いします!

「鉄道就活応援隊」のnoteでは、この記事の他にも、専門情報誌『JRガゼット』などに掲載された、鉄道に関わる様々な方が書いた原稿を一部編集した記事をまとめています。ぜひご覧ください!

そして鉄道就活応援隊ではX(旧Twitter)アカウントも運営しています。主な内容は、そのときどきのニュースや過去の記事の紹介などです。noteの更新も通知しているので、あわせて見るとより便利です。

ぜひフォローしてください!

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。